12-1-2026

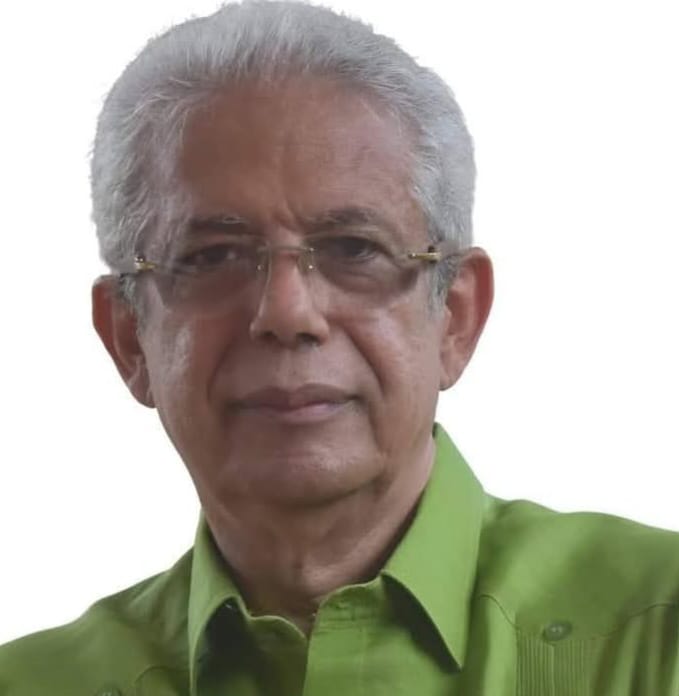

UN COMENTARIO DEL ARQUITECTO, AGRIMENSOR E INTELECTUAL, FEDERICO FRANCO

Érase una vez como empiezan los cuentos y como suelen justificarse las farsas, hace veinticinco años, en la utopía reincidente del cambio, un grupo de jóvenes decidió gobernar una ínsula. No era grande ni rica, pero estaba saturada de promesas. Nos unía una cuerda llamada progreso, tan frágil que servía lo mismo para avanzar que para colgar, con discreta elegancia, las ilusiones.

La ínsula venía de décadas de administración meticulosa del desastre. Un régimen tan experimentado que había dejado de gobernar ideas para gestionar expedientes.

Había perfeccionado el arte de saquear sin escándalo y se había ganado, sin necesidad de proclamarse, el título tácito de Padre Fundador de la Corrupción Funcional.

Caminábamos sobre cascajos, cayendo y levantándonos, convencidos de que bastaba con convertir la noche en luz para despertar conciencias. Iluminábamos cerebros cansados con discursos tan brillantes que Diógenes, con su linterna, parecía un aficionado sin presupuesto. Éramos prestidigitadores del verbo; demolíamos muros que parían esperanzas, aunque muchas nacían ya sin aliento.

Cuando insinuó que podía gobernar la ínsula entera, se ofendió ante la duda. No por dignidad, sino por costumbre. Fue entonces cuando llegó la carta del Cipango. No dobló el papel: dobló conciencias.

La carta señalaba una estrella conocida. No había pesebre ni animales humildes, pero sí reyes magos con cofres llenos.

No más predios decían. Vamos por todo.

En ese camino apareció él:

un administrador menor, el consorte de un predio insignificante dentro de la ínsula, rodeado de subordinados diminutos. Gobernaba poco, obedecía bien y soñaba en grande. Confundía cercanía con poder y sumisión con liderazgo. No destacaba por decidir, sino por estar siempre donde convenía.

Durante años había permanecido al margen, refugiado en prolongados silencios que disfrazaban la falta de fe en el proyecto. Pero cuando el proyecto se volvió realidad del rey, regresó. Y lo hizo para quedarse.

Acumuló encargos. Administró territorios. Se volvió imprescindible sin ser necesario. Creyó gobernar cuando en realidad cargaba la maleta del verdadero soberano. Pero cargar maletas es una escuela eficaz: fortalece brazos, educa silencios y acostumbra a levantar manos ajenas sin preguntar por qué.

Así se consagró como el liliputiense más grande después del rey de la ínsula, campeón del asentimiento automático, experto en sobrevivir a cualquier desenlace.

Con el tiempo se convirtió en asistente del rey.

No era un necio. Era algo más peligroso:

un estudiante aventajado del poder.

Aplicado, disciplinado, convencido de que la inteligencia consiste en agradar. Observaba, tomaba notas, repetía fórmulas. Hasta que un día creyó haber descubierto una genialidad.

Llevemos a todos los liliputienses juntos propuso.

Una sola boleta. Un solo sueño. Una sola épica.

La idea parecía brillante. Y lo era, para quien necesitaba un sacrificio ordenado.

El asistente no advirtió que el tablero ya estaba dispuesto. Creyó diseñar una estrategia cuando, en realidad, estaba señalando el lugar exacto donde debía caer la carne.

Llegaron las elecciones.

Los liliputienses fueron lanzados al frente con boletas cargadas de ilusiones baratas. Marcharon convencidos de que aquella vez sí. Ignoraban que habían sido colocados exactamente donde convenía perderlos.

Mientras ellos avanzaban, el liliputiense gigante ejecutó su verdadero movimiento.

Sacó de la manga una candidatura aliada directamente con el Gran Rey. Envió a los liliputienses al caldero de la derrota y aprovechó el incendio: solo unos pocos, muy pocos, fueron llevados a negociar a la corte. El Gran Rey los aceptó sin entusiasmo. Necesitaba obediencia, no multitudes resentidas.

Los demás quedaron solos.

Y si alguno lograba zafarse, sobrevivir, colarse por error del sistema, era presentado como triunfo del grupito. La derrota masiva se transfiguró en victoria selectiva.

Fue una jugada perfecta.

Cínica.

Irreversible.

Puso a correr a todos.

Engañó a los suyos.

Hasta su propio secretario le creyó y lanzó un plan de alianza destinado a alcanzar el éxito de la derrota.

Se habló de visión.

De lectura histórica.

De genialidad estratégica.

Luego pasó la epidemia electoral.

Y el liliputiense ganó.

Entonces, sin el menor rastro de pudor, acusó a los liliputienses de ineptos.

Perdieron porque no daban la talla dijo. Yo no tuve tiempo de salvarlos.

Necesitaba que el tiempo se detuviera, no para pensar, sino para ganar margen acusando. En privado celebraba el engaño consumado: había logrado perder con ellos y ganar sin ellos.

Preparó su agenda individual.

Blindó su permanencia.

Y repitió, como un dogma, el mismo discurso a los mismos liliputienses:

Son perdedores.

Nunca entendieron el juego.

Sin mí, no existen.

Fue entonces cuando alguien vio el tablero.

El rey inmóvil, ornamental.

La reina invisible, decisiva.

Las torres blindadas.

Los alfiles justificando con palabras largas.

Los caballos saltando principios sin culpa.

Y al frente, enterrados sin nombre, los peones.

Entonces la ínsula lo entendió todo.

No hubo error.

No hubo traición.

No hubo sorpresa.

Hubo método.

Mientras los liliputienses creían que participaban, alguien jugaba ajedrez.

Mientras creían que luchaban juntos, alguien ya había pactado solo.

El tablero se cerró sin aplausos.

Las piezas regresaron a su caja.

El ajedrecista invisible no dio explicaciones.

Afuera, la ínsula siguió igual: gobernada, administrada, interpretada…

pero nunca decidida por quienes la caminan.

Y así terminó la partida.

No con jaque mate,

sino con algo peor:

la repetición eterna del juego.

Moraleja

Cuando el poder se organiza como ajedrez y el pueblo cree participar en una asamblea, no hay derrota ni engaño.

Hay diseño.

Colorín colorado,

la Ínsula continúa.